¿Qué ganamos nosotros con dejar de extraer recursos en nuestra Área de Manejo? Esa es una de las principales preguntas que surgen al interior de las organizaciones de la pesca artesanal al momento de discutir y reflexionar junto al equipo de Fundación Capital Azul acerca de la posibilidad de establecer un Refugio Marino, o Zona Voluntaria de Protección, al interior de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) que estas agrupaciones administran, y donde cuentan con derechos de uso exclusivos sobre las especies asociadas al fondo marino.

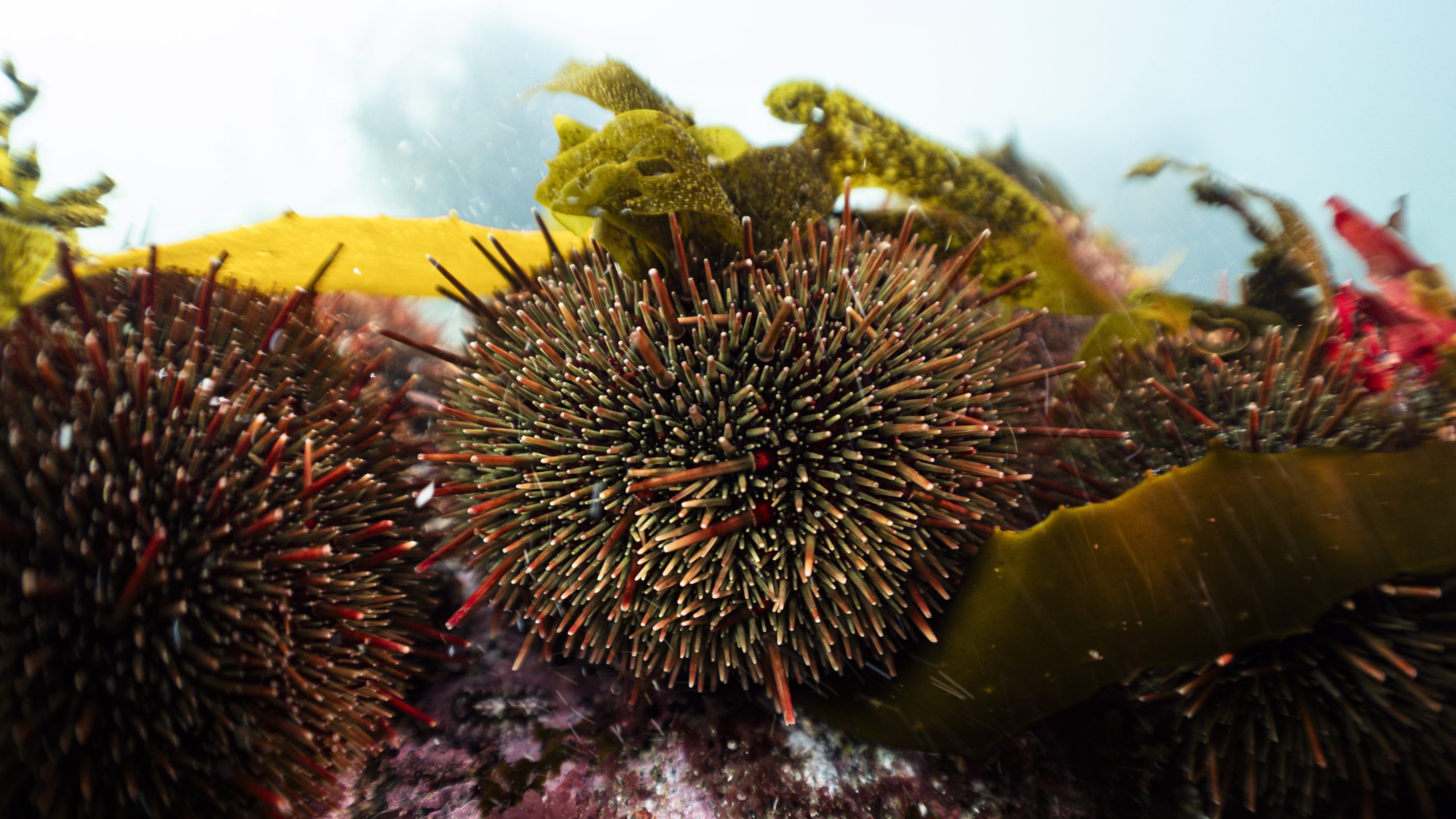

A casi una década del inicio del programa de Refugios Marinos impulsado por Fundación Capital Azul, hoy los datos levantados a través de los monitoreos de biodiversidad submareal demuestran que, cuando existe un fuerte compromiso por el cuidado y la conservación, alrededor del quinto año empiezan a registrarse resultados positivos: allí donde la comunidad decide proteger, el mar comienza a florecer, beneficiando no solo al Refugio Marino, sino que al AMERB y áreas aledañas.

Los datos hablan, y los pescadores y comunidades también: sus propios ojos han sido testigos de esta restauración de los ecosistemas marino-costero que tuvo su génesis en la región de Valparaíso y que hoy, poco a poco, comienza a abarcar los maritorios de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, toda vez que las Zonas Voluntarias de Protección fueron incluidas en la Ley Bentónica (Ley N° 21.651) promulgada a principios de 2024.

La protección de los Refugios Marinos resguarda servicios ecosistémicos clave para las comunidades, como refugio para la reproducción y cría de especies; provisión de fuentes de trabajo y alimentos (efecto spillover); protección y control de la erosión costera; y recreación y observación de la naturaleza; entre muchos otros beneficios que entregan estos ecosistemas a la sociedad y que contribuyen al bienestar humano.

En localidades como Zapallar y Maitencillo, los sindicatos de pescadores artesanales locales confiesan que hoy son vistos con otros ojos, ya no como los depredadores del mar, sino que como los cuidadores del océano, abriendo las caletas a la comunidad y fortaleciendo el tejido social.

“Valió la pena el sacrificio de haber perdido un poco de ‘lucas’, pero sí estamos recuperando algo para las futuras generaciones”, nos reconoció hace poco Sergio Veas, presidente del Sindicato de Pescadores de Zapallar.

Pese a todo, persiste esa sensación de que hay un costo de oportunidad por establecer Refugios Marinos. La ecuación es simple: hay un costo económico para las agrupaciones de la pesca artesanal, ya que dejan de recibir ingresos económicos -al menos en el corto plazo- por dejar de extraer especies como el loco en sus Zonas Voluntarias de Protección.

Pero hoy este ‘sacrificio’ está a punto de transformarse en un modelo de negocio sostenible. La reciente aprobación de un paquete de reglamentos asociados al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) no trae una, sino tres herramientas financieras complementarias que validan el modelo de Refugios Marinos. Esta ‘trifecta’ de incentivos (Compensaciones de Biodiversidad; Contratos de Retribución por Servicios Ecosistémicos; y el Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) busca crear por primera vez un ecosistema económico para la conservación comunitaria.

El primero de ellos viene a perfeccionar la normativa existente cuando proyectos grandes y medianos se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para enfrentar el desafío de hacerse cargo de la pérdida de biodiversidad producida por su ejecución, buscando implementar medidas diseñadas para compensar de manera efectiva los impactos residuales o remanentes en la biodiversidad. Puesto en simple, ya no va más destruir un bosque mientras a cambio se compensa construyendo una canchita de fútbol.

Entre otros aspectos, el titular de la iniciativa deberá cuantificar los impactos en el área de influencia del proyecto y las ganancias de biodiversidad en el sitio de compensación, identificando el estado de su condición inicial y final. Para ello serán clave los monitoreos realizados en la implementación de las medidas de mitigación, reparación y compensación. Además, el titular del proyecto deberá incorporar en el diseño de la medida de compensación las acciones complementarias, alternativas y/o sustitutivas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la meta.

Dentro de las funciones del SBAP estará la determinación de sitios para la compensación, existiendo la posibilidad latente de que los Refugios Marinos sean sitios preferentes para compensar impactos en el medio marino, algo que hasta el día de hoy no existía. A diferencia de lo que ocurre en tierra, el océano no era sujeto a compensaciones por impactos en la biodiversidad marina.

Un segundo instrumento económico

En tanto, el Reglamento de Contratos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (RSE) entrega un marco claro para que comunidades, Estado y sector privado trabajen juntos en la conservación y restauración de los ecosistemas del país.

¿Cómo funcionarán estos contratos? Se trata de un acuerdo voluntario que fija compromisos claros de conservación y retribución, mediante el cual una comunidad u organización que cuida un ecosistema actúa como proveedor de servicios de la naturaleza mientras que una institución, empresa o entidad pública que recibe el beneficio ocupa el papel de retribuyente, comprometiéndose a entregar apoyo económico o en capacitaciones, asistencia técnica u otros a cambio. En esta ecuación, los monitoreos son clave, ya que permitirán verificar y asegurar que se cumple con la protección de la biodiversidad.

La RSE no es una donación, es la retribución por un servicio medible de restauración de hábitat que genera valor para toda la cadena, transformando el costo de oportunidad en un ingreso sustentable. Entre otras cosas, esas retribuciones podrían destinarse también a fortalecer la vigilancia costera, a monitoreos de biodiversidad comunitarios, diversificación productiva o mejora de infraestructura de caletas. Instamos a las empresas que dependen de un océano sano y a aquellas con compromisos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a ser pioneras en la firma de estos contratos. Su inversión garantizará la resiliencia costera que sostiene sus propias operaciones y a las familias de sus colaboradores.

Desde la perspectiva del Programa de Refugios Marinos, este reglamento representa una herramienta innovadora que abre la posibilidad de formalizar compromisos de conservación y uso sustentable de los ecosistemas marino–costeros liderados por las propias comunidades locales. A través de ellos, las agrupaciones de la pesca artesanal podrán asumir la responsabilidad de preservar, restaurar u hacer un uso sostenible de los hábitats marinos, tal como ya lo han venido haciendo con el fin de mantener o recuperar los servicios ecosistémicos que dichos espacios proveen, pero ahora pudiendo recibir a cambio una contraprestación —monetaria o no— que reconoce el valor de su labor en beneficio del bien común.

El reglamento que regula estos contratos debería entrar en vigencia a principios de 2026, e incorporará criterios de sustentabilidad ecológica, de manera tal que las obligaciones del contrato resguarden la integridad de los ecosistemas, definiendo los contenidos mínimos de los acuerdos y estableciendo un registro público de los contratos para su difusión, el cual será administrado por el SBAP, garantizando la transparencia, trazabilidad y resguardo del interés público en la gestión de estos espacios.

Otra herramienta para generar incentivos

Por último, el Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos busca incentivar a través de la certificación de actividades, prácticas y sitios, la conservación de la biodiversidad y la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos. Esta medida establecerá estándares respecto a las acciones y resultados que se podrán certificar, movilizando financiamiento a la conservación y dando visibilidad a los beneficios de la aplicación de buenas prácticas y a acciones de conservación o restauración de ecosistemas.

En términos concretos, será un reconocimiento a través de sellos a aquellas comunidades y organizaciones que están liderando iniciativas efectivas de conservación y que, aplicado al Programa de Refugios Marinos, podría otorgarse a productos que se extraen desde Áreas de Manejo que cuentan con Zona Voluntaria de Protección. A modo de ejemplo, el loco podría recibir a manos del SBAP un carácter y una narrativa excepcional (similar al Sello Azul de Sernapesca) debido a que proviene de un Área de Manejo que está siendo administrada en base a buenas prácticas y de manera sostenible.

En la práctica, esta ‘trifecta’ de incentivos significa que un sindicato de pescadores pionero como el de Maitencillo podrá, en el corto plazo: 1. Recibir una retribución directa (RSE) de, por ejemplo, una empresa turística local por el servicio de mantener el agua libre de contaminantes; 2. Recibir fondos de compensación de un proyecto industrial por el impacto generado en otra zona, convirtiendo su Refugio Marino en un ‘banco de biodiversidad’ receptor; y 3. Vender sus locos (del AMERB) a un precio premium gracias al Sello de Certificación que avala su gestión sostenible.

Estos reglamentos representan grandes oportunidades para empezar a reconocer formalmente el esfuerzo y compromiso con la conservación y restauración de ecosistemas marino-costeros de pescadores y pescadoras artesanales de localidades como La Polcura, Zapallar, Cachagua, Maitencillo, Ventanas y Huiro, pioneros en el establecimiento de Refugios Marinos, y que eventualmente podrán encontrar en la institucionalidad un apoyo para sostener y proyectar su trabajo más a largo plazo, canalizando recursos y compensaciones a iniciativas de conservación exitosas como estas Zonas Voluntarias de Protección, que poseen datos refrendados por los regulares monitoreos de biodiversidad que por años hemos implementado en colaboración con los sindicatos asociados al Programa de Refugios Marinos.

A través del proyecto GEF Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad, donde Fundación Capital Azul es garante de conservación con las experiencias demostrativas de Maitencillo y Ventanas, nuestro desafío es que estos reglamentos no se queden en la teoría legal sin alcanzar a las organizaciones de base. Al menos al principio será clave acompañar estos procesos financiera y legalmente, ya sea para que los contratos por RSE y las compensaciones lleguen a buen puerto, o bien que la metodología utilizada para implementar un Refugio Marino sea reconocida por el SBAP para poder entrar al sistema de certificaciones. Durante los próximos dos años, los Sindicatos de Pescadores Artesanales de Maitencillo y Ventanas podrían dar pasos decisivos hacia la consolidación de un nuevo estándar global de conservación liderado por comunidades.

El desafío que planteamos desde Fundación Capital Azul es doble. Por un lado, habrá que navegar con agilidad para que la ‘letra chica’ de estos reglamentos no frene el impulso comunitario. Y, por otro lado, se presenta una oportunidad para instalar los incentivos adecuados para cambiar nuestra relación con los ecosistemas que habitamos, y de los cuales dependemos, haciendo que su conservación sea viable en el largo plazo.